|

| (fig. 1) PITTORE EMILIANO, Madonna che consegna l’abito ai sette Santi fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, olio su tela, sec. XVIII (primo quarto), Fidenza, chiesa di San Francesco. |

Ho avuto occasione di leggere il saggio della dott.ssa Angela Leandri* Dipinti ritrovati della chiesa di Sant’Anna di Piacenza, in Strenna piacentina 2023 Associazione Amici dell’Arte Piacenza, e, visto che ora gli stessi sono custoditi tra Fidenza e Roncole Verdi, ho pensato di riprendere in parte lo scritto e di farlo conoscere chiedendo ospitalità nel Blog del Dott. Ambrogio Ponzi.

|

| (fig. 2) PIETRO BALESTRA (attribuito), Beato Tommaso Corsini, olio su tela, 1768 ca., Fidenza, chiesa di Santa Maria. |

Così scrive Angela:

Due dipinti custoditi a Fidenza e un terzo conservato nel poco distante paese di Roncole Verdi sono da ricondurre alla diretta committenza servita, in particolare dei padri Serviti di Sant’Anna di Piacenza, alla fine del Settecento trasferiti nel centro, allora chiamato Borgo San Donnino.

La comunità di frati piacentina qui costruì una nuova sede, ma ebbe vita brevissima, subendo la soppressione del 1805.

|

| (fig. 3) PITTORE EMILIANO, Cristo crocefisso guarisce San Pellegrino Laziosi, olio su tela, sec. XVIII (prima metà), Roncole Verdi, chiesa parrocchiale di San Michele. |

Il gruppo di opere di nostro interesse si trova nelle chiese fidentine di San Francesco e Santa Maria: l’una di grande formato, nella controfacciata del primo edificio, raffigurante la Madonna che consegna l’abito ai sette Santi fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria (fig. 1), mentre l’altra, un ovale collocato in canonica, rappresentante il Beato Tommaso Corsini (fig. 2); si aggiunge inoltre la tela con il Cristo crocefisso che guarisce San Pellegrino Laziosi (fig. 3) in San Michele a Roncole.

I primi due quadri […] racchiudono immagini che si inseriscono nella più tipica tradizione iconografica servita, proponendo in un caso i famosi sette Santi Fondatori e nell’altro l’umile frate Tommaso Corsini detto dal Fico, di Orvieto, il cui nome è iscritto nell’elenco dei numerosi santi e beati che nel corso dei secoli hanno onorato l’ordine dei Servi di Maria.

[…] Le opere sopra evidenziate vanno tuttavia riconosciute in quelle registrate insieme ad altre, dopo un lavoro di cernita, in un documento di stima redatto nel 1805, in occasione della soppressione napoleonica, dal locale pittore Carlo Angelo Dal Verme: […]

Si osserva dunque [nel documento] un elenco di lavori pregiati individuati secondo i dati del soggetto e del valore pecuniario, ma senza l’indicazione dell’autore, e tra quelli più preziosi, un quadro con i padri fondatori dell’Ordine, una pala d’altare dedicata a San Pellegrino Laziosi e un ovato con il “frate del fico”.

Le opere selezionate distinguevano pertanto l’arredo del convento e della chiesa di San Ferdinando eretta dai Serviti a Borgo S. Donnino a partire dal 1790, e sulla base di altri documenti di cui diremo, si può essere certi che le stesse, e se non tutte, in gran parte, avevano trovato posto nel luogo, dopo il loro trasporto dal monastero di Piacenza.

I Serviti a Piacenza e poi a Borgo San Donnino

L’ordine religioso dei frati servi di Maria, fin dal XIV secolo ebbe un convento in Piacenza nel luogo della chiesa Santa Maria di Betlemme degli Umiliati fondata nel 1180, in seguito ricostruita e consacrata sotto il titolo di Sant’Anna, tuttora esistente.

Soppresso il monastero dal primo ministro di Parma Guglielmo Du Tillot nel 1769, gli immobili furono acquistati dal vescovo di Piacenza Gregorio Cerati (1783-1807) avendo lui stesso promosso «certa pia istituzione, per la quale abbisognava d’un commodo abitato».

I beni di Sant’Anna passarono quindi in proprietà alla «Casa di Correzione e di Educazione» voluta dal Cerati e approvata dal duca don Ferdinando, dopo che i frati si erano impegnati a cedere «a comodo, vantaggio e pieno diritto» dell’istituto che si andava ad aprire per decreto sovrano del 7 giugno 1788, «il Convento e la Chiesa di Sant’Anna esistente in questa Città di Piacenza con tutti gli annessi, connessi, infissi», accettando in cambio altri immobili siti nel poco distante Borgo San Donnino e danaro contante dalla vendita susseguente di alcuni beni mobili (due campane e l’organo della chiesa, i sedili del coro e un armadio di sagrestia).

Il 18 luglio 1788 i religiosi ottenevano il rescritto pontificio che approvava «la traslazione del Convento di Sant’Anna dalla Città di Piacenza alla Città di Borgo San Donnino». Anche il Duca autorizzava con rescritto emanato il primo aprile 1789. Il vescovo di Borgo San Donnino Alessandro Garimberti pure accordava la licenza di fondare il nuovo convento sotto il titolo di San Ferdinando.

Il Cerati provvide quindi ad acquistare gli edifici siti nell’altra città (atto del 9 agosto 1788, rogito Marc’Antonio Bergamini).

L’11 maggio 1789 lo stesso Vescovo cedeva pertanto ai Serviti gli immobili: «Una casa grande con Oratorio comprendendo tanto il fabbricato nuovo, come il vecchio, posta nella città di Borgo San Donnino procedente dall’eredità del fu Signor Canonico Zaccaria, ed oggi goduta, e posseduta dalli Signori Fratelli Dall’Argine con tutti i suoi annessi, e connessi, infissi ed aderenti, compresa una piccola Casetta, aderente al detto Fabbricato nell’angolo che resta fra Ponente e niun’ora, e come in fatto realmente esiste, sebbene la casetta non sia della medesima provenienza, ne appartenente alli stessi Signori Dall’Argine».

Papa Pio VI il 19 giugno 1789 concesse infine di alienare i beni di Sant’Anna per il nuovo convento.

I Serviti si riservarono diversi arredi, poi trasferiti a Borgo San Donnino: «una delle tre campane [della chiesa di Sant’Anna] a libera ellezione de’medesimi Padri; il quadro grande esistente in Coro, rappresentante la Passione del Nostro Signore Gesù Christo, e tutti gli altri quadri posti, ed esistenti in chiesa che rappresentano i Santi della Religione de’Servi di Maria, come anche tutti gli apparamenti di qualsivoglia sorte, sacri arredi, tappezzerie, lampade, quella quantità de’candeglieri da ellegersi ad arbitrio de’Signori Molto Reverendi».

La chiesa di Sant’Anna

Eretta a parrocchia nel 1866, Sant’Anna sorge nel centro di Piacenza. È stata ripristinata nelle sue forme originali nel secolo scorso. È un’imponente costruzione gotica ad aula, di rilievo non soltanto per il suo ricco repertorio storico ed artistico, ma anche per la memoria di un personaggio storico e religioso che legò il suo nome a questo luogo: San Rocco di Montpellier. Secondo la tradizione San Rocco arrivò nella città e si fermò a pregare nella chiesa. All’interno si conservano un dipinto e una statua del santo.

[…]

Chiesa e convento di San Ferdinando a Borgo San Donnino

Edificio scomparso di Fidenza, la chiesa innalzata alla fine del Settecento dai Serviti, sorgeva nella città sull’area dell’ex palazzo Gonzaga in via Gramsci, addossata al fabbricato fatto erigere dal canonico Zaccaria Croci per la congregazione di S. Filippo Neri. Morto egli innanzi tempo, la congregazione mancò di stabilirsi nel luogo e l’immobile fu ceduto, come si è visto, ai padri di Piacenza che vi fecero costruire accanto la chiesa dedicata a San Ferdinando, in onore del Duca. Iniziata nel 1790, fu portata a termine dal capomastro Pietro Boschetti, su progetto dell’architetto Domenico Marchelli di Reggio Emilia.

Fu aperta al culto nel 1798, ma pochi anni dopo, in seguito alle leggi eversive napoleoniche, abbandonata e successivamente demolita insieme al convento. A pianta centrale, conservava stucchi di Grato Albertolli e Carlo Grezzi e un ciclo di pitture di Carlo Angelo Dal Verme, tra cui la pala dell’altare maggiore raffigurante «S. Ferdinando difensore della Cattolica Religione» e i due quadri ai lati.

Si ricorda la chiesa come «piuttosto piccola, e rotonda con colonne binate», ma non si ricava indizio circa la collocazione delle opere menzionate nella stima redatta dal riferito pittore nel 1805.

Di certo alcune delle tele registrate avranno fatto parte dell’arredo interno del tempio, visibili agli altari minori, tra cui probabilmente le tre che si sono individuate.

Sappiamo invece che le stesse insieme ad altre subirono un restauro alla fine del Settecento, ad opera del medesimo artista, a servizio dei Serviti dal 1794, e ottenendo poi egli giusto compenso, con un primo importo pagato il 2 novembre 1798 di lire 240 «a conto de’quadri della chiesa» e poi ricevendo il 9 aprile 1799 lire milletrecentocinquantadue e soldi dieci, per saldo di tutte le fatture da lui eseguite, nelle quali rientrarono anche una «tendina della Madonna», come «l’aver slogato il quadro di S. Pellegrino».

Le opere ritrovate

La Madonna che consegna l’abito ai sette Santi fondatori dell’Ordine servita conservata nella chiesa di San Francesco (olio su tela, cm. 233X143) mostra l’esatto momento in cui i Sette¹ furono rapiti in estasi sul monte Senario ed ebbero la visione che indicava loro la regola da seguire. Appare composta da gruppi di figure definite volumetricamente e dai gesti eloquenti che si assiepano in primo piano. Campeggia in alto la Vergine che, assisa su soffici nubi e avvolta in un alone di luce, porge l’abito dell’Ordine ai sette frati inginocchiati ai suoi piedi. È accerchiata da angeli che innalzano la croce e i simboli della Passione. Un angelo alla sua sinistra esibisce il libro con la Regola di Sant’Agostino. Si rileva l’iconografia, ripresa probabilmente da stampe, nella tradizione di quella segnata «Joseph. de Sanctis inv. et del. G. V. s[culpsit]» che si data al XVIII secolo.

Il quadro è indicato come opera di emiliano del XVIII secolo, oppure di ignoto dello stesso secolo.

Cirillo e Godi invece lo accostano all’ambito artistico di Antonio Maria Formaiaroli (Borgo San Donnino 1679 - ivi post 1730), mentre Ponzi, pur mantenendo quest’ultimo riferimento, ritiene tuttavia che si possa ascrivere, più verosimilmente, a Carlo Angelo Dal Verme.

La tela, nonostante le diffuse ridipinture che ne appesantiscono la stesura, frutto del restauro eseguito da Dal Verme, come lo svelano in particolare le fisionomie degli angeli, usuali alla maniera del maestro, rivela comunque un’origine emiliana nelle possenti figure e nell’immagine dolce e accostante della giovane Vergine, dai lineamenti carezzevoli, di sapore correggesco.

Pare ascrivibile al primo quarto del XVIII secolo, anche se rimane ignoto l’autore, a causa dell’intervento di fine Settecento, probabilmente attuato per adattare il vecchio dipinto alla nuova sede borghigiana.

Di poco posteriore sembra essere la tela di grande formato esposta nella chiesa di Roncole Verdi nella parete di controfacciata, ma un tempo costituente un’ancona, essendo ricordata come «quadro d’altare», raffigurante il miracolo del Cristo crocefisso che guarisce San Pellegrino Laziosi conosciuto anche come Pellegrino da Forlì, vissuto dal 1265 al 1345, patrono degli infermi e degli ammalati di tumore.

Il Santo vi è rappresentato disteso a terra in un interno, languido nella sofferenza mentre, sorretto da un angelo, riceve la visione di Gesù che si stacca dalla Croce e lo guarisce da una piaga alla gamba, conseguenza della sua abituale penitenza, che lo portava a non sedersi mai. In primo piano si scorgono due putti che fanno da collegamento tra lo spettatore e la scena sacra.

Il modello compositivo del dipinto è da individuare nell’incisione di Antonio de Santi, autore non altrimenti noto, recante l’iscrizione: «Car: Cign: In: et Pin: - Ant: de San: Del: et Scul:». L’iscrizione indica che a sua volta la stampa è desunta da un quadro originale di Carlo Cignani (Bologna 1628 - Forlì 1719), non più rintracciabile, ma esistente nel 1709, quando fu portato a Roma, a papa Clemente XI, dal figlio del pittore Felice.

L’ignoto autore della tela di Roncole Verdi ha ripetuto quasi alla lettera il modello inciso, copiando fedelmente l’espressione del volto di Gesù, il suo corpo ignudo coperto dal solo perizoma dall’ampio svolazzo e il disegno delle pieghe dell’abito che copre il Santo, mentre ha poi aggiunto i due putti in primo piano a sinistra, e variato alcuni particolari, tra cui la posizione del viso dell’angelo che assiste San Pellegrino, rivolto al Crocefisso nella stampa e invece chinato verso lo stesso Santo nella tela.

Cirillo e Godi riferiscono il dipinto ad «anonimo balestriano, forse Grisante Cassana (circa metà del ‘700)», tuttavia pur essendo un buon lavoro di ambito emiliano, non presenta il tratto leggero e la pennellata sciolta e aggraziata che contraddistinguono l’opera certa, di bella esecuzione, del valente pittore borghigiano (1738 - 1783), raffigurante Sant’Antonio e le Anime Purganti in Santa Margherita di Fidenza del 1762.

È possibile che le due importanti tele dei Serviti appena descritte, abbiano avuto, quando erano ancora in Sant’Anna, una collocazione di assoluto rilievo, agli altari minori poi ritrovati vuoti durante la ricognizione dl 1789.

Certo è che le ignorò il Carasi, che tenne invece a segnalare l’altro San Pellegrino Laziosi dei Serviti in Santa Maria di Piazza, eseguito da Clemente Ruta (Parma 1685 – 1767) nel 1727 e ora in San Francesco a Piacenza, così come non considerò, anche se sicuramente presente in Sant’Anna mentre attendeva a raccogliere dati per la sua guida, il bell’ovale raffigurante il Beato Tommaso da Orvieto, ora in Santa Maria a Fidenza (olio su tela, cm. 85X71), ma allora probabilmente inserito in uno dei fastigi ovali in stucco a ornamento degli altari minori, poi rinvenuti vuoti nel 1789 e anche oggi privi di tele.

Il Beato vi è rappresentato a mezzo busto, nel momento dell’estasi, col volto pallido e rapito, la destra sul petto e con una lunga bisaccia sulla spalla. Al suo fianco si stagliano due figure, un giovane e un putto dai delicati lineamenti correggeschi, mostrando rispettivamente un ramo di fico e un pane, attributi tipici del personaggio.

Variamente attribuito nel corso del tempo, a Scuola parmense del XVIII secolo, a Clemente Ruta e recentemente ad Antonio Bresciani, questo raffinato dipinto, probabilmente eseguito intorno al 1768, anno della beatificazione del religioso di Orvieto, è da porre piuttosto in relazione con la maniera di Pietro Balestra (Piacenza 1711 - Busseto 1789), confrontabile con l’autografo raffigurante il Beato Paolo Burali del 1774 presso il Seminario di Piacenza per l’esecuzione accurata e minuziosa. Ma è soprattutto nella raffigurazione delle mani che distinguiamo l’alta qualità pittorica del maestro.

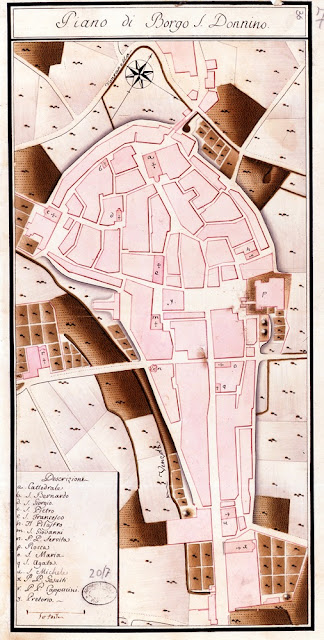

Vorrei aggiungere un mio piccolo contributo riproponendo due piante di Borgo San Donnino dell’epoca che avevo pubblicato nel volume su Pietro Zani per chiarire la collocazione del complesso dei Serviti e la piccola chiesa di San Ferdinando nella realtà architettonica di allora, e una foto dell’edificio odierno sito nella stessa area.

|

| (fig. 6) Attuale palazzo di Via Gramsci, angolo Via dei Mille, dove sorgeva un tempo il complesso dei Serviti. |

Fidenza 22 maggio 2024 Mirella Capretti

*Angela Leandri

La Studiosa, ricercatrice, storica dell’Arte e responsabile dell’Archivio Storico Comunale di Colorno, che ha all’attivo diverse pubblicazioni legate al mondo dell’Arte e della Musica, si è distinta anche in edizioni sull’abate Zani, e sta ancora lavorando per un prossimo volume sul prete fidentino, sempre in collaborazione e con il mio appoggio riconoscente.

Nota

I fondatori dell’Ordine erano sette giovani fiorentini, ricchi mercanti, che intorno al 1230 decisero di vivere sempre più il Vangelo. Si spogliarono di tutto e vestirono un abito a lutto. Furono canonizzati nel 1888 da papa Leone XIII.

Per altre note, altre attribuzioni, riferimenti vari, approfondimenti e supposizioni della Studiosa, si rimanda all’articolo originale da p. 36 a p. 45 della Strenna piacentina 2023 (Diretta dal prof. Alessandro Malinverni) Associazione Amici dell’Arte Piacenza, AA. VV., Gieffe Multimedia srl - Piacenza, dicembre 2023.

Rimango sempre ammirata da ciò che scrivi: che preparazione, passione, capacità di coinvolgimento. Devo farti i complimenti per l'ennesima volta.

RispondiEliminaQueste favolose ricerche d'archivio sanno regalare al Borgo un passato prezioso e suggestivo che lo rende più attraente di quanto non lo sia oggi. Quante comunità religiose e monastiche e quante chiese andate perdute con i loro beni! Passato glorioso. Grazie di cuore all'autrice.

RispondiEliminaGiovanna Petito

RispondiEliminaComplimenti!

Come sempre sei così esauriente nelle spiegazioni che si capisce appieno

l' argomento che descrivi. Questo non è da tutti.

Cara Mirella, la tua capacità nel saper descrivere fatti e personaggi è sempre eccezionale!

RispondiEliminaCara Mirella, il tuo modo di descrivere fatti e persone è sempre eccezionale! Grazie!

RispondiElimina